はじめに

LINE Botを無料でクラウド上に公開したい方必見!この記事では、GitHubとRailwayを使って「LINE Botを実際に動かす」までのステップを丁寧に解説します。

Python初心者でも、この記事を読めば最短30分でBotをネット上に公開できます。

今回は「Railway LINE Bot デプロイ」の実験を通して、Webhookの連携から実動作までしっかり検証しました。

>この記事は「ChatGPTで作るレシピAIアプリ」シリーズの第2-1回です。

>前回(第1回):「冷蔵庫の食材からレシピを提案するPython Botの作り方」はこちら。

まずは、GitHub×Railwayを使った「LINE Botの無料デプロイ」方法を初心者向けに紹介します。Webhook応答の設定まで、スクショ付きで完全再現します!

なぜこの方法に注目したのか

最近X(旧Twitter)やQiitaなどで「LINE Botを無料で公開する方法」が話題になっています。特にGitHubとRailwayを使った構成は、Herokuの無料枠終了後に代替手段として注目され、再現性の高さとコストゼロが魅力です。

今回は「生成AIを使って、どこまでBotを構築・公開できるか?」を検証する実験の一環としてこの方法を選びました。

筆者は非エンジニアで、PythonやGitHubに詳しくない初心者です。それでも、ChatGPTを使えば技術的な不安を解消しながら構築できるのではと考え、挑戦することにしました。

使用したツールと準備

GitHub:ソースコードの管理

まず、コードを安全に保存・共有できるサービスとしてGitHubを使います。リモートからRailwayと連携可能です。

Railway:Botを無料でホスティング

続いて、クラウドPaaSの一種であるRailwayを使えば、無料プランでも24時間稼働できます。

LINE Developers Console:Botの本体設定

ここでは、Webhook URLやチャネルシークレットの設定を行うLINE公式ツールを使用します。

Python:Botのロジックを記述

ユーザーのメッセージにどう応答するかなどの処理をPythonで実装します。

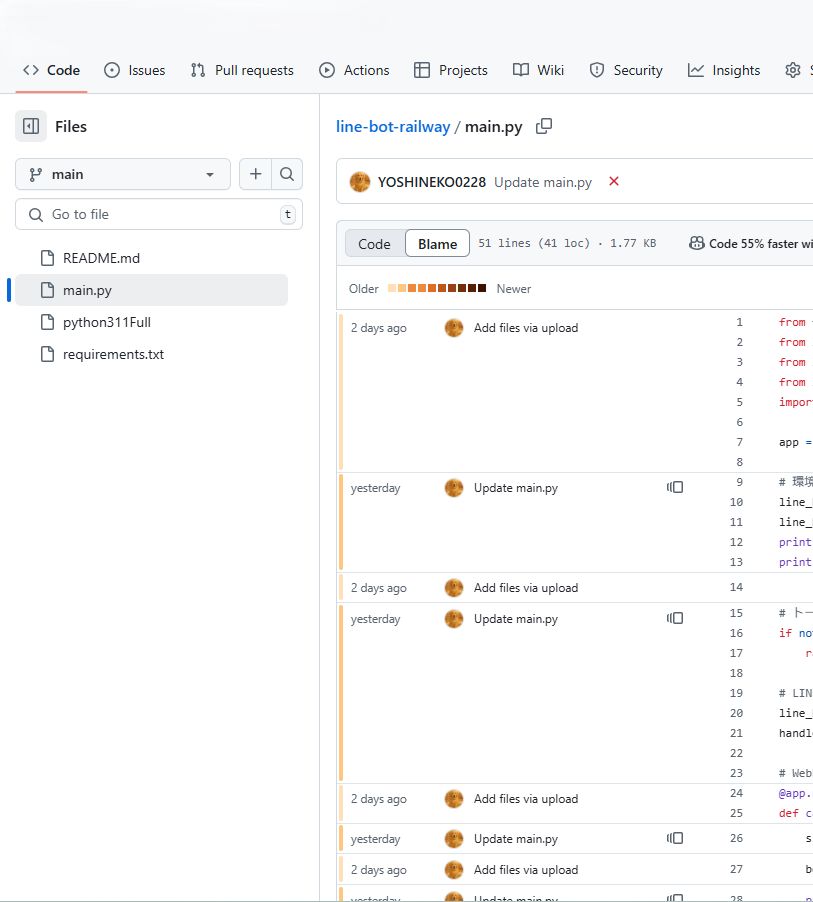

※画像:main.pyファイルをGitHubにアップロードした画面(main_py_アップロード済み.png.jpg)

ステップごとの手順と画像ガイド

STEP1:GitHubにコードを用意(約5分)

まずは、LINE Botの応答処理を記述します(例:main.py)。必要なライブラリをrequirements.txtに記載(例:line-bot-sdk, flask)。

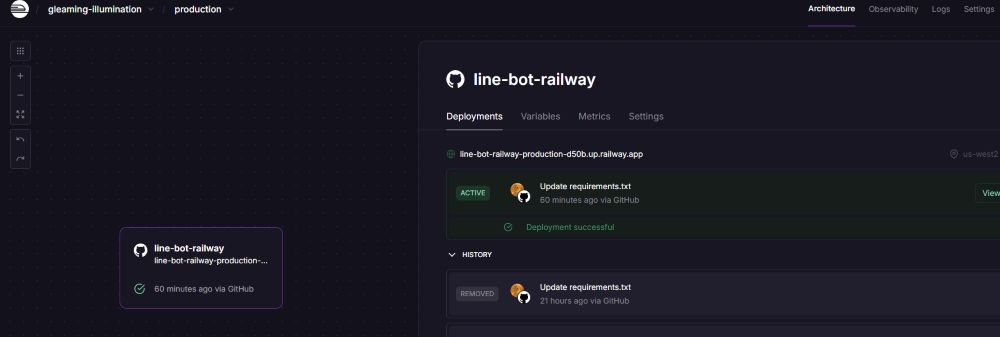

STEP2:Railwayにデプロイ(約10分)

次に、GitHubのリポジトリをRailwayに連携します。GUI上の操作で簡単にデプロイ完了します。

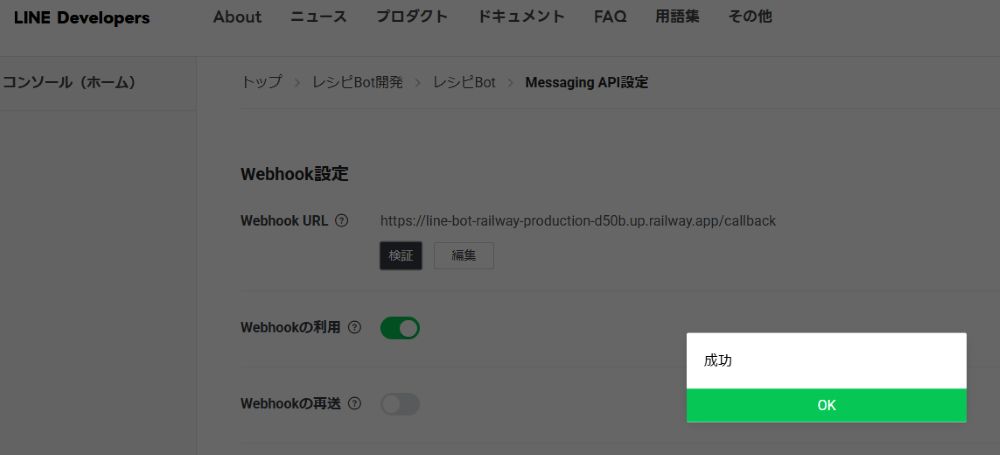

STEP3:LINE Developers ConsoleでWebhookを設定(約10分)

このステップでは、チャネルアクセストークンやシークレットをRailwayの環境変数に設定します。

Webhook URLにRailwayのURLを入力し、「検証」→「成功」と表示されればOKです。

Webhook URLの末尾に空白があると検証失敗します!コピー時は要注意。

最初は改行が入っていて検証に何度も失敗しました…。

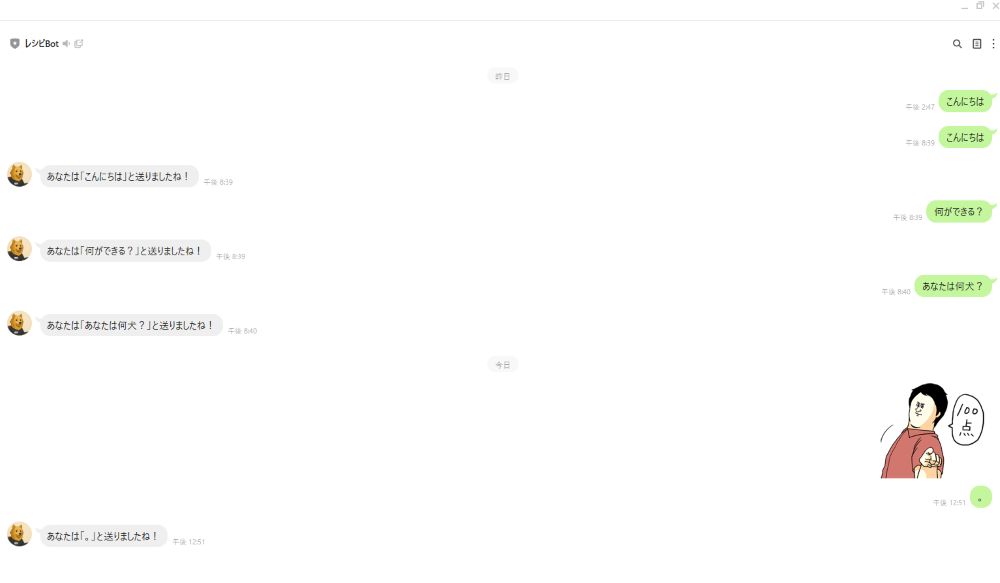

STEP4:LINEでBotの応答確認

続いて、LINEアプリでBotに「こんにちは」と送ると、設定した返信が届きます。

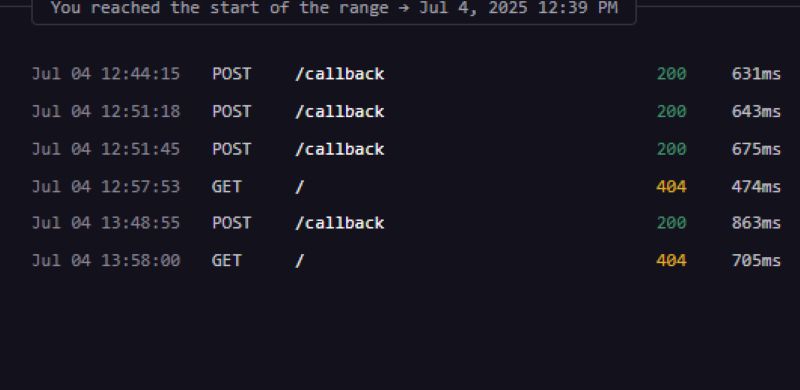

STEP5:ログで状態を確認

最後に、Railwayの「Deploy Logs」「HTTP Logs」で、リクエストとレスポンスのログを確認します。ステータス200が出れば正常。400エラーなら環境変数やURLを再チェックしましょう。

実験の結果と学び

成功した点

- GUI操作が中心で初心者でも扱いやすい

- GitHubとRailwayの連携がスムーズ

- ログ確認ができて、トラブル時の原因把握が楽

今回は前回よりちょい苦戦。でも、自分の知識不足が原因でした。基本だけ知っていれば誰でもできます!

詰まったポイントと対策

- 使うツールが多く、初回は画面の構成で迷った

- エラー文が英語だけど、ChatGPTで意味を調べて対応

- 環境変数の設定ミスでエラー → 正しく修正して解決

応用できる使い方

この方法を応用すれば、以下のようなBotも作れます

- 社内通知やヘルプデスクBot(業務用)

- 家庭用の買い物メモや予定通知Bot

- 学習用のAPI連携Bot

- 今後の展開:レシピBotや画像応答型Botへ!

まとめ:この構成なら初心者でも安心!

GitHub、Railway、LINE Developersを組み合わせることで、初心者でも無料でBotをクラウド上に公開できました。

- 所要時間:約30〜45分

- 無料枠で運用可能

- スクショとログ付きで再現性あり

📝 チェックリストまとめ

- 使用ツール:GitHub、Railway、LINE Developers、Python

- 難易度:★☆☆☆☆(初心者向け)

- 所要時間:30〜45分

- 向いている人:LINE Botを簡単に公開したい人、無料で試したい人

- 登録やダウンロード:すべて無料アカウントで可能

🔗 外部リンク:

✅ このステップを終えた方は、次回LINE BotにChatGPT連携!レシピ提案Botを30分でデプロイ【第2-2回】でChatGPTと連携し“レシピ提案Bot”を作るステージへ!

コメント